Беспомощность вузов и утечка мозгов: почему Казахстан уступил Кыргызстану по качеству образования

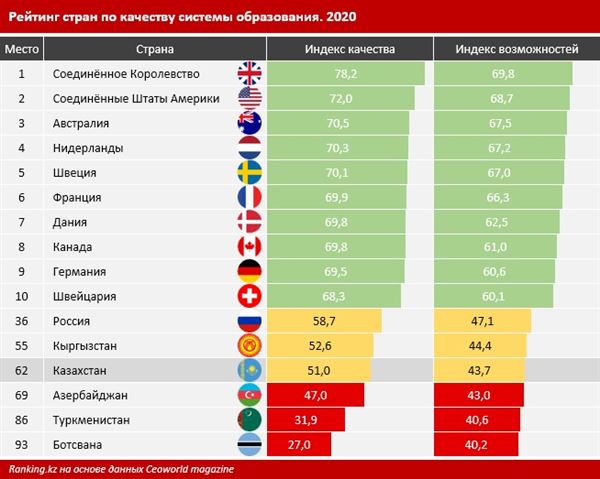

09.03.2023 00:00| Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по качеству системы образования. |

Лидирующие позиции из стран СНГ заняли соседние Россия и Кыргызстан, сообщал ranking.kz.

Индекс основан на оценке госсистемы образования, готовности абитуриентов учиться в университетах, финансирования вузов и их количества в различных мировых рейтингах.

Отметим, что в рейтинге приняли участие 93 государства. Топ-3 возглавили Великобритания, США и Австралия. Из стран СНГ лидирующие позиции заняли Россия (36-е место) и Кыргызстан (55-е место).

В Казахстане, по последним данным, насчитывается 125 высших учебных заведений. Треть из них находится в Алматы (41 вуз). Следом по количеству вузов идут Нур-Султан (15) и Шымкент (10).

В текущем учебном году в вузах страны обучались 576,6 тысячи студентов, на 4,6 процента меньше, чем годом ранее. Сокращение численности обучающихся наблюдается впервые за последние пять лет.

На начало учебного года в вузы прибыло 105,2 тысячи студентов, на 3,7 процента больше, чем в 2020/19 учебном году.

Стоит отметить, что на эту новость оперативно отреагировало казахстанское министерство образования и науки. Ведомство уточнило, что данные сведения появились в американском издании CeoWorldMagazine.

«Как отмечается на сайте самого издания, «рейтинг» составляется не на основе официальных данных и исследований качества образования в странах, а посредством опроса студентов, промышленников, представителей бизнеса и так далее. Также само издание отмечает, что при выборе стран для получения образования учитывать только этот «рейтинг» не следует», — говорится в сообщении МОН.

Да, зачастую те или иные рейтинги вызывают больше вопросов, чем ответов. Порой сложно судить об их объективности и достоверности, как и о том, насколько точно результаты и методы опросов могут описывать картину действительности. Но так или иначе, новость, что Казахстан значительно уступил России и на семь позиций оказался позади Кыргызстана, вызвала определенную реакцию общественности, да и то, что отечественная система образования переживает не лучшие времена — скорее факт, чем надуманные цифры зарубежных исследователей.

В сегодняшнем материале медиа-портала Caravan.kz мы попытались развить эту тему, отталкиваясь от различных оценок и мнений экспертов.

Отозванные лицензии и увеличение численности выбывших студентов

Первым делом стоит отметить, что в последнее время из-за некачественной системы образовательных программ в ряде вузов РК министерством образования были отозваны лицензии, что прямым образом играет роль в столь неблагоприятных позициях Казахстана.

Казахстанский журналист и педагог Ардак Камал в своё время освещала в новостях лишение одного из крупных алматинских вузов генеральной лицензии. В министерстве образования тогда уверяли, что они хотят сократить количество вузов и оставить только качественные учебные заведения. При этом студенты были в шоке, потому что это случилось внезапно, они были не готовы и были не согласны с МОН. Долгое время они не знали, что дальше делать, потому что вуз говорил одно, МОН - другое. И пока шли судебные разбирательства и вопрос висел в воздухе, страдали студенты и преподаватели. И в то же время казахстанская общественность сетовала, что у казахстанского образования есть проблемы куда более насущные, нежели закрытие учебных заведений.

«К онлайн-образованию многие школы и университеты оказались не готовы. Мы видели, как в селах дети бродили по улицам, чтобы найти место, где бы ловилась Сеть. Во время уроков Zoom запускали неприемлемые видеокадры и вирусы. Качество Интернета — это вообще отдельная история. Действительно, неразумно было принимать решение о закрытии вузов, пока шел учебный процесс. Особенно во время карантина, когда всем нужно было находиться на изоляции и нельзя было ходить по вузам и выбирать, где тебе будет по душе. Я думаю, что МОН следует быть более открытым. Допустим, министерство выявило, что в том или ином вузе плохие кадры и программа не та, что очень нужна работодателям. Они об этом говорят во всеуслышание и дают им время до конца учебного года на исправление. Затем устраивают повторную проверку в открытом и прозрачном режиме, приглашая туда журналистов, общественников и всех желающих. Результаты тогда будут ясны для всех, и доказать правоту каждой из сторон будет легче. Тогда можно было бы избежать домыслов, что якобы вуз закрывают потому, что во главе угла стоит территориальный вопрос либо что-то другое. Здесь, как и во многих аспектах, нужна открытость к диалогу», — рассказала нам Камал.

Теперь же давайте вернемся к другой неприятной части вышеприведенного рейтинга: из Казахстана выбыло студентов на 89,9% больше, чем в 2020/19 учебном году — сразу 115,2 тыс. человек. Увеличение численности выбывших студентов наблюдается уже три года подряд. Так, в 2018/19 учебном году выбыло 51,8 тыс. студентов (плюс 3,4% за год), в 2019/20 году — 60,7 тыс. (плюс 17,1%)», говорится во все том же исследовании.

Среди выбывших в другие учебные заведения перевелись 24,7 тыс. студентов (в 2,6 раза больше, чем годом ранее); 22,9 тыс. студентов были переведены на другие формы обучения в том же учебном заведении (рост — в 2 раза); 22,5 тыс. студентов выбыли из-за финансовых трудностей (сразу плюс 82,2%); 21,4 тыс. студентов ушли по собственному желанию (плюс 51,3%).

Ещё 10,3 тыс. студентов выбыли из-за нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка (рост — в 2,6 раза), 8 тыс. студентов — по неуспеваемости (плюс 44,8%), 746 студентов были призваны в ряды Вооруженных сил (плюс 0,7%), 221 студент выбыл по состоянию здоровья (плюс 18,8%).

В 2020/21 учебном году лишь 34% из общей численности студентов обучались на государственном гранте: 196,1 тыс. человек — на 8,9% больше, чем годом ранее. В свою очередь, платно обучались 380,5 тыс. студентов — на 10,3% меньше, чем годом ранее, заявлено на сайте.

Всем казахстанским абитуриентам, чтобы поступить в местный вуз, вне зависимости от формы обучения, на грант или платно, необходимо сдать ЕНТ и ряд вступительных экзаменов для некоторых специальностей. В то же время для иностранных граждан в Казахстане возможностей поступить в вуз больше.

Иностранцам нет необходимости сдавать ЕНТ, нет таких жестких временных рамок для сдачи документов, как у граждан РК (только после окончания школы и до конца/середины августа). Иностранцы могут подать документы на поступление в вузы и зимой, и летом, зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за пять дней до начала следующего академического периода.

За полный 2020 год из РК в связи с учебой за границей выбыли 102 человека — в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. В 2020-м впервые было зарегистрировано сокращение численности выезжающих студентов, и с учетом пандемии COVID-19 это ожидаемо. С 2016-го по 2019 год в стране наблюдался стабильный рост численности выезжающих студентов.

Беспомощное состояние университетов и крах казахстанской системы образования

Основатель и гендиректор Astana Garden School и педагог английского языка Нурмухаммед Досыбаев с немалой долей критики высказывался о причинах краха системы высшего образования в стране. Господин Досыбаев изучал вопросы влияния и внедрения цифровизации на развитие казахстанской системы школьного образования в Кембриджском университете. Он работал в разных казахстанских школах, университетах и в профильном ведомстве Шымкента, а потому изнутри знает все слабые места отечественного образования.

«Высшее образование страны нуждается в тотальной перезагрузке и реальной свободе. Дистанционное обучение показало, кто есть кто и что есть что. Как бы сильно правда ни колола глаза, давайте честно признаемся: крах казахстанской системы высшего образования наступил уже давно, а в государственных и национальных вузах он наступил ещё раньше. В результате, согласно ежегодному рейтингу НПП и МОН РК, за исключением одного автономного государственного вуза в лице НУ, в стране остались всего пара частных и получастных вузов и единицы госвузов, которые чудным образом выжили и которым пока получается достойно исполнять свои миссии по подготовке и выпуску дипломированных специалистов, соответствующих ожиданиям и удовлетворяющих потребности работодателей, МСБ, производства и других отраслей экономики страны. Вот таких реальных результатов как раз и не хватает в масштабах всей страны», - считает Нурмухаммед Досыбаев.

У эксперта есть своё мнение о том, почему университеты оказались в таком беспомощном состоянии. Он назвал сразу 11 факторов, повлиявших на это:

1. В связи со слишком большим вовлечением госаппарата в вопросы регулирования и контроля образовательной сферы и, наоборот, полного отсутствия общественного контроля и подотчетности исполнительного органа вузов перед обществом. На деле корпоративное управление вузом смогло заработать только в частных и получастных вузах, а былое влияние учредителей госвузов как было огромным, таким и осталось.

2. В целом вузы остаются заложниками сложившейся ситуации и пожинают плоды системы среднего образования, которое нуждается в улучшении в первую очередь. Борьба за имеющийся небольшой пул академически талантливых выпускников школ, которых вырывают то российские, то зарубежные вузы с грантовым финансированием (где наблюдается профицит студенческих мест в связи со спадом рождаемости), то свои локальные вузы с уникальными условиями поступления и обучения и географически выигрышной локацией с каждым годом осложняют эту конкуренцию.

3. Низкое качество выпускников медицинских, инженерных и научно-технических специальностей также связано со слабой инфраструктурной базой вузов, возникшей в связи с хроническим недостатком финансирования капитальных затрат университетов и отнимающей время всех сторон существующего бюрократизма в вопросах госзакупа нужных инструментариев или, например, реагентов.

4. Низкоквалифицированные кадры в самих госвузах в результате низких зарплат и ограничений согласно зарплатной сетке гражданских служащих. Нередко можно встретить, как студенты исправляют своих же преподавателей, яркий тому пример — факультеты английского языка, куда все чаще поступают дети с IELTS 6.0 и выше.

5. Существующая ставочная система оплаты труда ППС и содержание заключённых трудовых договоров. Рассмотреть переход от 32-часовой за два семестра модели, которая не способствует развитию науки и самостоятельной работе, к 40-часовой в неделю рабочей модели, которая включает вовлеченность и работу сотрудника на целый день, а не по часам.

6. Вынужденная мера госвузов по зарабатыванию дополнительных денег для залатывания не покрывавшихся госфинансированием операционно-хозяйственных дыр через немеренный приём платников, заочников и дистанционников. Развитие исследовательских вузов должно идти через участие в научно-грантовом финансировании. А операционная деятельность преподавательских госвузов должна в полной мере дотироваться госбюджетом и лишь частично за счёт платы от заинтересованных в знаниях студентов.

7. Вдобавок к этому наличие большого контингента незаинтересованных студентов на тех или иных программах, в которые они в отличие от зарубежных вузов не отбираются самими преподавателями, а попадают в обход университетов по внешнему конкурсу через систему госгрантов. На уровне школ необходимо внедрять систему профориентации на раннем этапе их развития.

8. Возникновение неконкурентоспособной среды в стенах госвузов, влекущей к снижению мотивации студентов с понижением мотивации самого ППС.

9. Возникающие в таком результате плагиат и элементы коррупции для закрытия сессий со стороны незаинтересованных студентов, которым важна только "корочка". Может, для решения проблем с плагиатом на уровне ППС стоит рассмотреть возможность законодательного закрепления лишения научных званий ученого и запрета на публикации при выявлении у них плагиата и/или недостоверности результатов опубликованного исследования?

10. Невысокое качество руководящего состава самих вузов, их стиль и формат управления академическими и финансово-хозяйственными процессами, их знания, опыт и компетенции, видение и стратегия развития. Царящая атмосфера, некомфортная рабочая среда для ППС, слабая корпоративная культура и дух единства. Все это, несомненно, влияет на исходный результат.

11. Все это усугублялось требованием постоянных отчетностей со стороны госаппарата, на ежегодной основе увеличивающего объём госзаказа, грантов и стипендий, который тоже не смог позволить вузам остаться наедине с бюджетными деньгами», - перечислил ключевые факторы господин Досыбаев.

Казахстанских студентов привлекает не США и Европа, а Россия

Давайте обратим внимание на ещё один немаловажный фактор, который мог прямым образом повлиять на слабые позиции Казахстана в рейтинге качества образования, — утечку мозгов. Казахстанская молодежь массово уезжает в Россию: в чем мы проигрываем нашему северному соседу

Не так давно социолог Гульмира Илеуова поделилась деталями трёхлетнего исследования образовательной миграции казахстанцев.

В ходе интервью Ia-centr.ru специалист отметила, что в исследовании, почему студенты из Казахстана уезжают получать образование, отмечается, что основные причины опираются на два вида факторов: выталкивающие и притягивающие.

«Так, в Казахстане первое место по итогам опросов заняли именно выталкивающие факторы. Одновременно они же – репутационно-имиджевые. Многие студенты, участвовавшие в опросах, говорили о том, что считают отечественное образование «плохим». По их мнению, оно не предоставляет высокий стандарт. Плюс казахстанские университеты не входят в перечни наиболее известных и уважаемых мировых вузов. Все это мы отнесли к выталкивающим факторам. Причём, по нашему мнению, они больше стереотипные», - отметила эксперт.

По словам Илеуовой, в большинстве случаев убежденность, что казахстанское высшее образование не соответствует мировому уровню, сформирована под воздействием не каких-то экспертных оценок или на основании рейтингов, а на мнении родителей и близкого окружения.

«Выяснилось также, что притягивающие факторы лежат в плоскости имиджево-репутационных суждений. Априори считается, что зарубежное образование лучше, чем отечественное, а получение диплома за границей даёт больше возможностей как внутри страны, так и вне её. Примерно таким образом и выглядит картина мира. Эти два вида факторов — как две стороны одной медали. Опрошенные говорят, что у нас – «плохое», а там – «хорошее», - добавила Илеуова.

Казахстанские абитуриенты все более активными потоками отправляются получать заграничное образование. И на этом фоне власти уже успели пробить тревогу, мол, утечка мозгов из Казахстана в этом году достигла рекордных отметок.

Да, казахстанскому образованию действительно далеко до идеала, но вышеприведенные исследования показывают, что те зарубежные вузы, которые выбирают наши студенты, являются отнюдь не топовыми и признанными по всему миру учебными заведениями. Да и к тому же большая часть казахстанских абитуриентов уезжает не в США, не в Канаду и не в Европу, а в соседнюю Россию, что вызывает ещё большую долю недоумения.

Политолог Замир Каражанов убежден, что в числе первичных причин, скорее всего, выступают качество и условия получения образования за рубежом. Все другое – вторичные причины.

«Сказывается коррупция в системе образования. Люди хотят платить за знания, а не за липовый диплом. Второй момент – это реформы системы образования в Казахстане. Мы даже не говорим о реструктуризации вузов, когда чиновники не могут определиться с идеальным их количеством. Речь идёт о «серийных» реформах, которые декларировали цель улучшить качество казахстанского образования, а фактически добивали его. При этом ни один чиновник, принимавший решение о проведении таких реформ, не пострадал от своей деятельности. В итоге мы имеем то, что имеем. В том числе неистовое желание граждан получить образование за рубежом», — считает эксперт.

При этом, подчеркивает Каражанов, в России тоже есть свои скелеты в шкафу высшего образования.

«В мае президент Российской академии наук Александр Сергеев раскритиковал университеты, заявив, что качество образования в стране не улучшается, а падает. Причина, почему молодые казахстанцы выбирают российское образование, заключается не только в уровне знания, но и в условиях его получения. В России сталкиваются с демографической проблемой, низкой рождаемостью, старением общества. Недавно констатировали ещё одну – отток населения на ПМЖ из страны превысил приток. Снова о себе даёт знать старая тенденция сокращения населения. Проблему хотят решить за счёт притока молодежи из сопредельных стран. Прежде всего за счёт лучших условий получения образования. И здесь российские вузы составляют хорошую конкуренцию казахстанским. Об этом говорит количество нашей молодежи в вузах соседнего государства. Они выбрали университеты РФ, другой вопрос: какую страну они выберут после окончания вуза?» — подметил специалист.

Отечественный специалист в сфере образования, эксперт ЮНЕСКО и директор международного образовательного центра «Molodium» Василий Шахгулари в свою очередь отметил, что отток студентов идёт уже давно, особенно если посмотреть на северные регионы и Западный Казахстан. И, разумеется, это более заметно по русскоязычным студентам. Причин оттока, по словам Шахгулари, несколько:

«Первое – это конкурентоспособность нашей системы высшего образования. Второе – востребованность тех специальностей, которые существуют на казахстанском рынке. А по сравнению с российским рынком у нас их намного меньше. Третье – Россия увеличивает спектр специальностей. В IT-сфере много направлений, в медицине. Во многих направлениях экономики у них появляются новые специальности. Россия прежде всего нуждается в медицинских работниках и работниках в IT-сфере. Цифровизация идёт в экономике бурными темпами, и, как следствие, растёт потребность в расширении. Четвертое – процесс естественного переселения русскоязычного населения из Казахстана в Россию. Многие уезжают семьями, кто-то хочет жить на исторической родине и т.д. – это тоже один из побуждающих факторов. И последнее – самое главное – это доступность образования. Казахстанские студенты спокойно могут получить гранты в российских вузах. Россия выдвигает довольно лёгкие требования, и количество грантов резко увеличено в этом году. И, по мнению многих специалистов, если в Казахстане 50-60 процентов выпускников поступают в вузы, из них 20-22 процента обеспечивают бесплатным обучением. А в России сейчас в разы увеличивается число грантов, примерно до 40 процентов от общего числа студентов», — высказал мнение эксперт.